La langue nationale

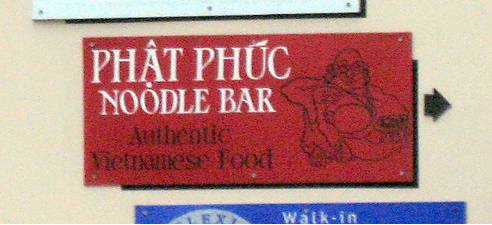

Après l’humour, faisons un peu d’histoire. C’est en 1651 que le père jésuite Alexandre de Rhodes, né à Avignon, écrivit le premier dictionnaire annamite-portugais-latin.

Ce fut une véritable révolution car, jusque là, la langue s’écrivait en caractères chinois et transcriptions phonétiques. Du chinois elle ne devait garder que le vocabulaire philosophique, religieux, administratif et technique.

L’origine de cette langue se perd dans la nuit des temps, gardant des racines grammaticales khmères et thaïs. En se romanisant, elle se détachait un peu plus de l’emprise culturelle chinoise et se rapprochait de l’occident.

En 1906 l’enseignement du Quốc Ngữ fut obligatoire dans les écoles et devient la langue nationale vietnamienne en 1919.

Dans tout le Vietnam il y a une forte différence de prononciation. L’écriture est uniformisée mais les accents changent suivant qu’on se trouve au nord, au centre ou au sud du pays. La langue possède six accents distincts mais certaines régions ne les distinguent pas tous.

Cela entraîne des situations cocasses et alimente des jeux de mots dont les Vietnamiens sont amateurs. Rajoutons à cela qu’il existe plus de 50 minorités ethniques, dans le pays, et dont chacune parle son propre dialecte incompréhensible des autres vietnamiens.

Noms français au Vietnam

Tout ceci explique qu’il est souvent difficile de se faire comprendre et de deviner ce peuple bienveillant. Heureusement tout se termine par des rires. Lorsqu’on cherche une adresse, on s’expose à bien des difficultés, si on n’a pas pris la précaution de se faire noter le nom de la rue sur une feuille.

Non seulement, nous n’arrivons pas à nous faire comprendre mais, nous ne comprenons pas mieux ce qui nous est expliqué. La plupart des noms français ont bien sûr disparu de Ho Chi Minh Ville. Ils n’en restent que quelques rares. En consultant le plan vous êtes étonné de retrouver quatre patronymes célèbres : Les rues Pasteur, Calmette, Alexandre de Rhodes et Yersin.

Louis Pasteur est considéré ici comme un grand bienfaiteur, Albert Calmette inventa le vaccin de la tuberculose et Alexandre Yersin rendit aussi des services inestimables au pays. Il devait y fonder Dalat, introduire les hévéas et bien sûrs, découvrit le vaccin de la peste bubonique.

Quant au quatrième nom, c’est celui du père jésuite qui, au XVIIéme siècle, romanisa la langue du pays au corps de dragon. Un autre problème se pose, sous le soleil de plomb, au chercheur occidental.

Ces mêmes noms de rues sont drôlement numérotés. C’est un sujet à part entière, qui nécessitera bien une autre page alors, si vous le permettiez nous reviendrions sur le sujet une autre fois. Le plus persévérant des marcheurs a besoin de s’assoir à l’ombre d’un arbre centenaire et d’y méditer sur le temps qui passe…